響35年三代徳田八十吉作

|

九谷焼伝統の色絵磁器に現代の息吹を吹き込む人間国宝 三代徳田八十吉氏とサントリー伝統の技を受け継ぐ ■中身について ■香味特徴 ■器について ■「耀彩」、「碧陽」の意味 |

||||

|

|||||

| 二代徳田八十吉とは | |||

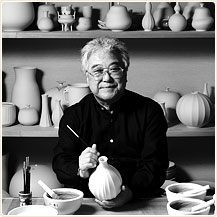

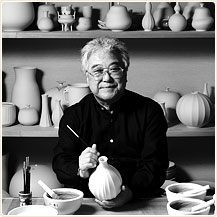

昭和8年、二代徳田八十吉の長男として小松市に生まれる。本名正彦。3歳の頃より祖父・初代徳田八十吉と起居をともにし、初代から九谷焼の名品の数々を見せられ、解説をきかされて育った。20歳で家業に入り、初代徳田八十吉より九谷焼上絵釉薬の何たるかを学び、父・二代八十吉のもとで現代陶芸を習得。昭和42年、古九谷、吉田屋、粟生屋などの作品を展示した「古九谷古陶磁展」を企画した経験を契機として古九谷の研究に入り、「青手古九谷」の持つ釉薬の美しさを現代に生かす工夫を重ねる。昭和52年、第24回日本伝統工芸展出品作品「耀彩鉢」で「日本伝統工芸会総裁賞」を受賞。昭和58年、九谷釉薬の開発研究で実った独自の技芸を「耀彩」と命名。以後、旺盛な制作活動を続け、国内外での個展等により高い評価を受ける。昭和63年、三代徳田八十吉を襲名。平成9年、彩釉磁器にて「重要無形文化財(人間国宝)」に認定される。 |

|

||